突然ですがスマホは使っていますか?

使っている方がほとんどだと思います。

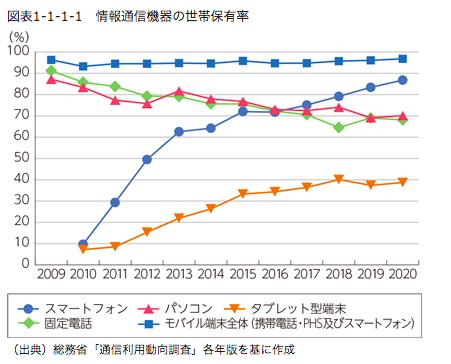

日本のスマホ普及率は令和3年時点で9割近くに登っています。

次に携帯電話(いわゆるガラケー)を使ったことはありますか。

年齢的には20代と30代を境目に利用経験が変わると思います。

使ったことがある方も今ではほとんどの方がスマートフォンに機種変更しているでしょう。

10年前までは9割の利用率だった固定電話は徐々に利用率を下げて7割を切りました。

時代と共に通話通信の手段は変化していきました。

しかしスマホやガラケーの前って何でメールしてたの?と思う方もいる方と思います。

本記事は通信の日本史を振り返りたいと思います。

そしてこれからの通信はどこへ向かうのか。

著書「通信の日本史」を参考に歴史を振り返ってみたいと思います。

携帯キャリアや通信会社で働いている人

スマホや電話の歴史や起源を知りたい人

5Gってこれからどうなる気になる方

- 長きに渡って通信手段だった飛脚

- 電信による通信の飛躍的発展

- ケータイ電話の普及

- 感想

①長きに渡って通信手段だった飛脚

1.1 駅制による都から各国へ続く街道(7〜11世紀ごろ)

「日本」という国号になったのは701年。

それまでは倭国という呼び名でした。

大宝律令という今でいう法律が作られ、その中に駅伝制という決まりもありました。

7〜8世紀頃にはある程度道の整備がされ、駅という概念があったということになります。

街道の役割は緊急連絡用の公文書を送るためとされています。

駅間隔は16kmと定められており、駅は公文書を送り届けるための中継地点となります。

当時は駅家(えきか)と呼ばれ馬の食事や宿としての移動と、寝床の役割を果たしていました。

しかし国が定めた制度にも関わらず、民間人よって運営されておりました。

維持費やコストがかかり、非常に負担が大きかったのです。

10世紀頃に中央集権国家の衰退により、合わせて駅制も衰退していくことになります。

貴族の荘園や大寺院の台頭(いわゆる広く私有地があるもの)によって駅のネットワークが遮断されたことが理由に挙げられます。

国の力が弱まり、私有地に介入しづらくなれば道路整備は困難だったのでしょう。

それでも当時の駅制は、駅の配置場所が現代の高速道路のインターチェンジと酷似していたり、休憩場所としても使われるところ見ても、現代に通ずる理に適っていた面もあったと言えます。

1.2 幕府と朝廷

1185年に源頼朝によって鎌倉幕府が発足。

武士が全盛の時代に入りますが、中央集権国家が衰退したとは言え、朝廷(天皇政治)が無くなったわけではありません。

京都の朝廷と鎌倉の武家による「公武二元支配」体制となります。

2拠点と結ぶ道路整備がされ移動がしやすくなったのですが、

馬の支給は荘園や御家人(幕府直属の家臣)に求めました。

荘園からすれば負担が増えるばかりでメリットはあまりありません。

結果、運営がうまくいきませんでした。

11世紀に衰退したはずの駅制ではあったものの、

宿の距離間を一定にしたりなどの、馬を2頭配置を必須にしたりと、従来の駅制を踏襲した制度を作ることになったのです。

1.3 戦国時代の使者と飛脚

戦国時代に書状を運ぶのは命がけでした。

各地に戦国大名がおり、統治と領土の拡大に躍起になっているのです。

領土を出れば何をされるか分かりません。

まして重要な書状を届けているため、敵国にとっては重要な情報なのです。

使者である目印はあったそうですが全武将がルールを守るとは限りません。

この時代には書状を運ぶ役割として「使者」と「飛脚」がおりました。

使者は交渉人。

相手国へ書状を渡すだけでなく、意図を正確に伝えたりネゴシエーションする役割がありました。

歴史物のドラマとかで武将が書状を見るや否や眉間に皺を寄せ全身をワナワナ震わせるようなシーンが思い浮かぶのは僕だけでしょうか。

場合によってはその場で叩っ斬られても不思議ではありません。

重要な役割のため、使者は家臣が務めておりました。

飛脚は運び屋。

純粋に書状を運ぶ役割。

使者よりは単純な役割のため、町人が担うことが多いそうです。

中には「俊足タイプ」と呼ばれるスピード自慢がおり、一刻も早く情報を伝達するのに優れた飛脚もおりました。

労働者にとって今よりも体が資本の時代と言えます。

1.4 多様化した江戸の飛脚

平安の世となった江戸時代では飛脚の民衆化が進みました。

大名同士の重要な書状を運ぶ大名飛脚。

市内で民衆同士の手紙を運ぶ町飛脚。

他にも吉原遊郭へ恋文を運ぶ飛脚。

米を運ぶ米飛脚。

金銀を運ぶ金飛脚

油を運ぶ油飛脚。

特定の物に特化したした飛脚がおりました。

この辺りの時代から飛脚が「大衆化」した働き方という印象が出てきます。

情報を届ける通信の役割を、奈良時代から江戸時代末期まで実に1000年以上の時間を飛脚が

果たすこととなります。

ここから150年で日本では誰もがインターネットを通じて世界中の誰とでも瞬時に情報をやり取りできる時代になります。

②電信による通信の飛躍的発展

2.1日本における電信のはじまり

長きに渡り日本の通信を担ってきた飛脚が明治時代に入り、その役目を終えます。

ペリーの来航で江戸幕府の献上品として2台の電信機が持ち込まれました。

明治維新により江戸幕府が滅び、ここからまさに文明開化の音がします。

先進国の電信技術の発展状況を知り、日本でも急ピッチで電信の研究が進められました。

1869年(明治2年)10月に初めて通信事業が始まりました。

江戸幕府が滅んだのが1867年なので本当にすぐのことです。

町には電柱が建立ち、電線が張られ、東京-横浜間で日本初の電信に成功します。

ついに人による物理的な移動を超えたのです。

飛脚時代から見ると、ものすごいスピードで進歩しているように思えますが、

この頃にはすでにアメリカ-イギリス間では海底ケーブルが作られており、

国と国を跨ぐ国際電信が可能となっておりました。

2.2 国際ケーブル 3万キロを1日 1000キロを10日

日本が初めての電信の成功に沸く中、

世界では国と国とを結ぶ海底ケーブルがすでに開発されておりました。

日本でも間も無く海底ケーブルで国際電信ができるようになります。

アメリカ→イギリス→日本という経由でアメリカからの電信が日本の長崎へわずか1日で届けられました。

しかし皮肉なことに当時は長崎-東京ではまだ電信環境が整っておらず、

はるばる3万キロを1日で長崎まで届くも、

長崎から東京へ国際電報が届くのは飛脚を使って10日もかかったのです。

江戸幕府が崩壊してからわずか数年でここまで電信環境が整ったのは飛脚1000年の歴史からすれば驚くべきスピードですが、

江戸時代で長らく鎖国状態にあった日本は、まだまだ発展途上と言えました。

2.3 無線

1887年にドイツ人のヘルツによって目に見えない電波が発見されました。

同時期にイギリスでも電波を発見していましたが申請のタイミングによってい周波数帯の名称にヘルスが用いられることとなります。

日本はイギリスのマルコーニから無線機器の購入をしようとしたが高額な料金を請求されたため、独自に研究開発を進めることとなります。

1903年には370kmの無線通信に成功。

ちょうど日露戦争が始まった年でもあります。

戦争と技術革新は切っても切り離せない関係を如実に表してます。

味方艦隊との連携や情報伝達のスピードが格段に上がり、大国ロシアに勝利するまでに至りました。

余談ではありますが幕末に生まれた人力とも言える無線通信である「手旗信号」は実質的に役目を終えることとなります。

それでも現在でも電源を必要としない通信手段として、

海上自衛隊の戦艦同士で情報伝達をする際に伝統的に用いられています。

2.4 通信の自由競争と民営化

1985年に日本電信電話公社が民営化され電信電話株式会社(NTT)が設立されました。

今でこそケータイ電話で言えばドコモ、au、ソフトバンク、楽天と4大キャリアがシェアを争っていますが、電電公社時代の電信と電話は独占状態。

昭和から平成にかけての固定電話やケータイ電話は、

NTTやドコモからシェアを奪う戦いの時代だったと言えます。

- NTTドコモ:36.3%

- KDDIグループ:27.1%

- ソフトバンク:21.1%

- 楽天モバイル:2.4%

まだまだ3大キャリアの寡占状態とはいえ、こうして見るとかなり分散されました。

民営化に伴う各社の競争の結果、通信環境やケータイ電話の性能も爆発的に進化したと言えます。

③ケータイ電話の普及

3.1 1Gから5Gまでの歴史

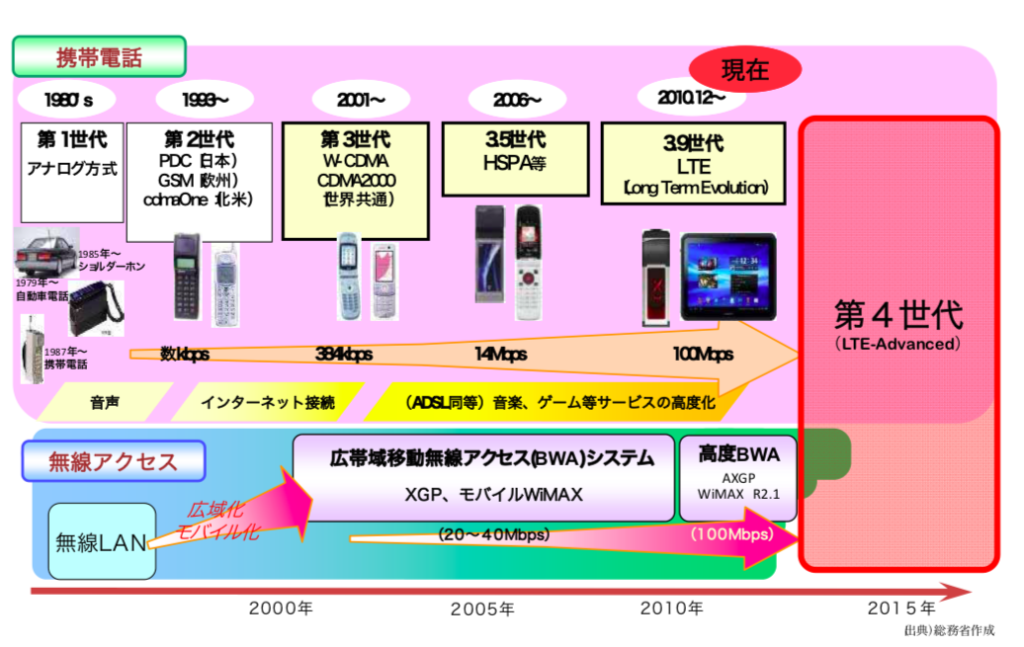

1979年からケータイ電話の元になる移動通信機器が登場します。

少し古い図になりますが総務省のホームページに分かりやすい図がありましたので載せておきます。

1Gは車にリュック型の電話が搭載されており車から降りる時に背負う形でした。

3kgもの重量があったのでちょっとした亀仙人考案の修行と言える重量です(笑)

2Gからようやく小型し始め3Gで日本のガラケー市場が爆発的に拡大します。

当初は世界でも最先端の技術で日本もドコモのiモードやauのEzwebなど各キャリア専用の通信ブラウザとコンテンツで勝負しておりました。

4Gでスマートフォンのが普及し、2022年3月にはauのEzwebがサービス終了。

2026年にはiモードが終了するなど、一つの時代の終わりを告げました。

ちょうど10年程度のスパンで新しいG(世代)が出てきており、2020年から5Gサービスが開始しました。

今から10年後には4GでスマホのYouTubeを見る時代は過去のものとして扱われるかもしれません。

3.2 スマートフォン

独自進化を遂げる日本のケータイ電話をよそに、2007年にアメリカから上陸したiphoneが日本のケータイ電話市場を一変させます。

ソフトバンクが独占販売し、当時のガラケーからiPhoneへ切り替えたユーザーは衝撃を受けたことでしょう。

メールからチャット形式のメッセージ機能ができるようになり、詳細な地図アプリで正確な移動を可能にする。

多様なアプリを無数を取り入れiPhoneの機能が拡張していく様に無限の可能性を感じたことでしょう。

同時にiPhoneの登場は日本のスマホやケータイ電話メーカーへ敗北の一撃を食らわすことになりました。

2022年現在、iPhoneを上回るインパクトを与えるスマホは残念ながら日本企業から出ておりません。

それでも現在ではスマホの機能も成熟期を迎えたと言えます。

おサイフケータイ、顔認証機能、ヘルスケアと様々な機能が完成形となり、

これからは5G時代であらゆるものが通信できるようになり、スマホは通信機器を動かすリモコン代わりになると僕は予想しております。

2022年はまだまだ5G黎明期なので、時代背景から逆算すると、

5Gの革新的なサービスを享受できるの4〜5年先になるでしょう。

④感想

非常に読みやすく、通信の日本史の大枠を掴むことができます。

小話的なエピソードが盛り込まれており、頭に入ってきやすかったです。

通信について知りたい方の導入向けの本として読むのが良いと思います。

5Gや通信の未来に関しては別途、書籍を読むとさらに深掘りできると思います。

僕的には

「5Gビジネス」亀井卓也著(日本経済新聞出版社)

5Gでビジネスはどう変わるのか」クロサカタツヤ著

などが未来を感じさせてくれる感想を抱きました。

興味があれば是非手にとって見てください^^

コメント